青海:重大水利工程建設有序推進

央廣網西寧6月20日消息(記者 樊永濤 通訊員 張明)三江之源,綠意延綿。黨的十八大以來,青海積極踐行治青方略、水為大政的理念,青海省水利廳緊緊圍繞保障經濟社會發展需求和生態環境安全需要目標,持續開展了大規模的治水興水實踐。

十年來,為了留住高原這抹綠,青海水利工作者在戈壁灘、在凍土上、在雪山下揮灑汗水、奉獻青春。引大濟湟工程調水總干渠、黃河干流防洪、高效節水灌溉、大型灌區續建配套與節水改造等工程在青海的山壑水間陸續建成;蓄集峽水利樞紐工程已通過下閘蓄水;湟水北干扶貧灌溉、西干渠和那棱格勒河水利樞紐等工程正在抓緊建設,將在年底或明年陸續建成……

引大濟湟工程:32號隧洞順利貫通

6月18日,引大濟湟工程西干渠32號隧洞勝利貫通。引大濟湟工程解決了最后卡脖子難題,六大子項目主體建設任務收官,為工程高質量運行、全面造福青海人民打下堅實基礎。

6月18日,引大濟湟工程西干渠32號隧洞勝利貫通(央廣網記者 樊永濤 攝)

1958年,考慮到青海東部湟水北岸群眾飲水安全、農業灌溉、工業及生態用水問題,引大濟湟工程應運而生。工程建設順應國家戰略及青海發展實際,從開始的構想到1996年陸續開工建設,再到2022年完成全部建設任務,經歷了青海解放初期、改革開放、新時代三個重要階段,歷時60多年。

青海地處高原,工程建設過程中地層巖性變化無常、特大斷層帶、高海拔、大埋深不良地質等問題層出不窮。32號隧洞總長4313.9米,在前期地質勘查時就發現有8條斷層,且地下水豐富,最多的時候出水量達到每天12000立方米,增加了施工難度和安全風險。施工過程中發生塌方、突水、涌水涌渣等突發險情達40次,最嚴重時累計涌渣量達到1163立方米,涌渣長度最長達130米。

全長24.17公里的達坂山引水隧洞在建設過程中出現巖爆、瓦斯、大量涌水和泥石流等地質現象,僅是影響工程進度的塌方就多達20多次,造成掘進機14次卡機,歷經9年艱苦卓絕的攻堅才最終貫通。國家部委有關專家甚至說,調水總干渠的地質狀況是一個世界性的難題,完全可以稱為世界地質博物館。

目前,引大濟湟工程建成的調水總干渠、西干渠、北干渠一期及二期工程干支渠總長達1143公里,連通5座重要水庫(石頭峽、黑泉、大石門、南門峽、松多)、272個隧洞、290 個渡槽、117個倒虹吸;西干渠、北干渠一期和二期工程田間配套項目管線達5990公里,有2299座蓄水池、86395個各類井池、給水栓。其中,黑泉水庫工程已建成發揮效益20多年,2017年至今向西寧市第七水廠供水9835萬立方米,共調蓄灌溉水量23.70億立方米,向下游河道累計生態補水達2.54億立方米。

引大濟湟西干渠工程1.3公里渡槽(央廣網發 黎曉剛 攝)

同時,黑泉水庫極大減輕了下游大通縣及西寧市城鎮的防洪壓力,西寧市北川河的防洪標準也相應提高到五十年一遇。從2020年開始,引大濟湟工程已向大通縣、互助縣、樂都區部分鄉鎮特色農業春灌供水近1000萬立方米,工程效益已初步發揮。北干渠一期、二期及西干渠工程基本完成,三條干渠田間配套將在2022年底完成,工程將打通最后一公里,為青海鄉村振興、共同富裕、黃河流域生態保護與高質量發展,建設現代化新青海提供可靠的水資源支撐和水生態保障。

那棱格勒河水利樞紐工程:戈壁灘上的智慧水利

在被稱為魔鬼谷的青海省海西蒙古族藏族自治州那棱格勒峽谷中,那棱格勒河水利樞紐工程就像一幅巨大的畫卷,正徐徐鋪開。

那棱格勒河水利樞紐工程施工現場(央廣網發 郭松 攝)

位于柴達木盆地海拔3200米以上的那棱格勒河水利樞紐工程是國家發改委、水利部批復的國家172項重大水利工程之一, 也是那棱格勒河流域重要的水資源配置工程。這里降水稀少、蒸發強烈、氣候干旱,水資源可利用量低,那棱格勒河水利樞紐工程的建設能夠有效解決當地水資源的瓶頸問題,保障格爾木、茫崖及冷湖循環經濟園區供水安全,同時提高尾閭湖區防洪標準,保障工業園區及重大基礎設施防洪安全。但常年高寒、缺氧的現實自然環境,嚴重縮短了年有效施工期,成為項目進度管理的重要難點。

要變難點為亮點。那棱格勒河水利樞紐工程建設準備階段就開始嘗試將信息化技術手段逐步融入到建設管理過程中,并成立了那河科技創新領導小組,通過聯合青海大學等高校開展科研項目提升工程建設科技含量、驅動工程建設高質量發展。由此,工程建設引進了項目管理承包模式——BIM管理系統。

發源于昆侖山脈阿爾格山的那棱格勒河(央廣網記者 樊永濤 攝)

那河工程建設模式通過省州各級水行政主管部門充分調研、正確決策,采用了創新型的管理模式,四年來的實踐證明,新型建設模式的引進有效解決了工程建設中水利專業技術力量不足、建設經驗缺乏、管理能力薄弱等問題,有效確保工程質量受控、安全生產總體可控、主要里程碑節點如期完成。工程建設管理局長張光利說,為了提高智慧監管水平,那河工程還引進了基于物聯網、大數據、圖像識別、高精度定位等核心技術的大壩智能碾壓系統、項目區視頻智能監控、水利工程單元驗評信息化等智能系統。這也為工程管理數字化、精細化、智能化以及數字孿生技術落地奠定了堅實基礎。

那棱格勒河水利樞紐工程布置由攔河主壩,左岸埡口副壩,右岸溢洪道、泄洪排沙洞及引水發電建筑物等組成。水庫總庫容為5.88億立方米,設計多年平均供水量為2.64億立方米,裝機容量24兆瓦,批復概算總投資為23.23億元,計劃于2023年10月完工。目前那棱格勒河水利樞紐工程主體二標(大壩基礎處理)合同工程圓滿完工,工期提前了五個月,取得了施工質量和工程進度的雙重勝利,標志著那棱格勒河水利樞紐工程全面進入主壩填筑施工高峰期。

在人跡罕至的戈壁灘、雪山腳下,那河水利工程建設者堅守初心、勇擔使命,描繪著高原水利建設的美麗畫卷。

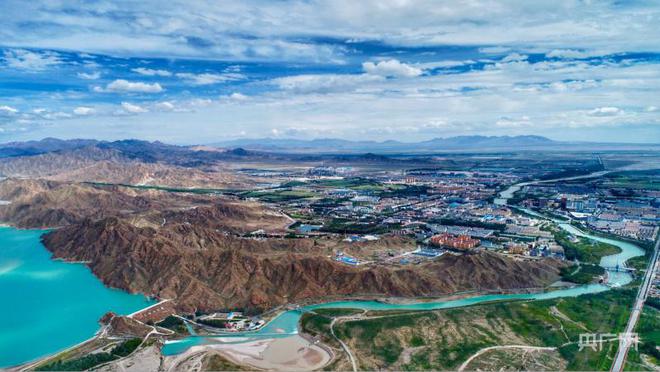

蓄集峽水利樞紐工程:解決生存之水的關鍵一招

蓄集峽水利樞紐工程作為巴音河干流骨干調蓄工程,是柴達木循環經濟試驗區的重點水源工程,主要功能是強化調蓄能力以適應用水結構的調整,從而保證下游河段河道生態基流,保護和改善巴音河流域生態環境,同時向城鎮生活和工業供水,兼顧發電、防洪、灌溉等綜合利用。工程全部建成后,每年可為德令哈市城市生活和工業供水1.32億立方米,有效破解當地生存、發展難題,為地區經濟社會永續發展提供有力保障。

巴音河蓄集峽水庫(央廣網發 馬忠祥 攝)

蓄集峽水利樞紐工程壩址位于巴音河峽谷出口上游約6千米處,距離海西州德令哈市東北60千米左右。工程建設初期,蓄集峽山高崖陡、峽谷縱深,光是為工程修建的交通洞和橋梁建設就花費了兩年時間。經過6年的艱苦奮戰,目前蓄集峽水庫已成功蓄水至水庫正常運行的最低水位3395米,水庫庫容達到487.43萬立方米,整個蓄水過程平穩順利。蓄集峽水利樞紐工程已全部建成,工程加速項目建設收尾。

巴音河(央廣網記者 樊永濤 攝)

縱觀整個青海省,十年間水利基礎設施網絡初步構建,水資源優化配置能力不斷提高,為保障城鄉供水、糧食生產和生態安全奠定了堅實基礎。

注明:本文章來源于互聯網,如侵權請聯系客服刪除!